|

|

|

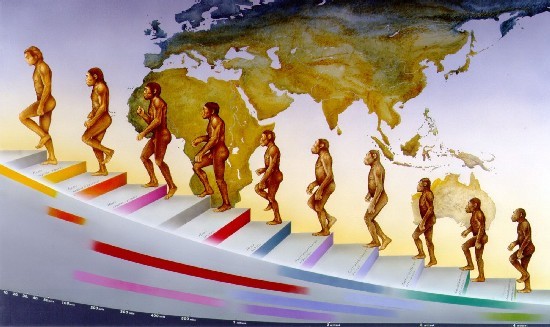

Perche' l'evoluzione ha creato Dio (e non viceversa) di Giorgio Vallortigara |

|

|

|

La teoria darwiniana dell’evoluzione rappresenta uno dei maggiori successi scientifici di ogni tempo. Eppure una percentuale molto alta di persone nei paesi occidentali mostra di credere in varie forme di creazionismo e di rifiutare la teoria dell’evoluzione. Questo difetto di persuasività è per molti versi sorprendente. Esso non può essere attribuito al fatto che la teoria sia concettualmente complessa o lontana dal senso comune. Le teorie della fisica moderna sono oltremodo complesse (in effetti accessibili pienamente ai soli specialisti) e altrettanto lontane dal senso comune (che significa sostenere che il tempo non esiste se non come quarta dimensione dello spazio?). Nell’ambito delle scienze della vita, il meccanismo della trasmissione ereditaria dei caratteri pone esso pure delle importanti difficoltà al senso comune (ad esempio con i caratteri recessivi: perché un bimbo può ammalare su base genetica anche quando né il padre né la madre mostrano i segni della stessa malattia?). Eppure queste teorie non hanno mai sofferto di un’opposizione preconcetta o di una peculiare mancanza di persuasività presso i non specialisti. Il biologo Richard Dawkins ha osservato in un’occasione che il nostro cervello sembra specificamente progettato per fraintendere il darwinismo. Probabilmente soltanto un’altra ipotesi scientifica incontra una simile difficoltà di accettazione tra le persone comuni: quella che la nostra attività mentale sia il risultato dei processi fisici che si svolgono nel cervello. E’ nata da questa constatazione l’idea - con Telmo Pievani e Vittorio Girotto – di un libro che cerchi di rendere conto in termini biologici e cognitivi di questo deficit di persuasività. Nel libro esploriamo la possibilità che ci sia più che un’analogia nella difficoltà ad accogliere le due ipotesi scientifiche e che in realtà in entrambi i casi tale difficoltà derivi dal modo in cui il nostro cervello è stato foggiato dalla selezione naturale. Perché gli individui della nostra specie sono così inclini a credere nel soprannaturale? Che cos’è che ci rende animisti e creazionisti? E’ probabile che la credenza nel sovrannaturale non rappresenti, in termini biologici, un adattamento specifico, ma che sia la conseguenza indiretta (forse priva di qualsiasi vantaggio biologico) di certi adattamenti che sono, questi sì, di importante valore biologico. Adattamenti che hanno tra le loro conseguenze inattese anche un’inclinazione al fraintendimento del darwinismo. Il biologo Lewis Wolpert ha scritto un libro recentemente (Six Impossible Things Before Breakfast, Faber and Faber, London, 2006) per sostenere che le origini evoluzionistiche del pensiero sovrannaturale vadano ricercate nella passione tutta umana per le spiegazioni causali. L’idea sarebbe che crediamo negli dèi, nei folletti e nella creazione per le stesse ragioni per le quali costruiamo strumenti. Che cos’ha a vedere la nozione di causalità fisica con quella di Dio? Secondo Wolpert una volta che il concetto di causa ed effetto si era sviluppato, consentendo alla nostra specie la manifattura di strumenti complessi, i nostri antenati si sono cimentati con l’interpretazione causale di altri fenomeni; con ingordigia intellettuale avrebbero sentito il bisogno di sapere perché ci si ammala, perché il sole sorge e scompare, perché si muore… Tutti fenomeni che dovevano avere delle cause. L’ipotesi che lo sviluppo della nozione di causalità fisica abbia potuto promuovere una concezione intuitiva della divinità come creatrice e come causa prima di tutti fenomeni appare tuttavia poco plausibile. In primo luogo perché tale ipotesi non spiega perché l’alternativa scientifica all’idea del disegno e del progetto appaia così psicologicamente difficile da accettare e così poco intuitivamente persuasiva. In altre parole, non spiega perché una spiegazione causale (es. “La vita è un fenomeno prodotto dalla volontà divina”) venga preferita ad un’altra (es. “La vita è un fenomeno naturale”). In secondo luogo perché l’idea di causa prima richiede proprio quello che manca nella causalità fisica così com’è concepita nella mente umana. La nozione di causa prima implica l’idea di agente causale e, in particolare, di un agente causale invisibile. La causalità fisica potrebbe essere acquisita dagli organismi mediante l’apprendimento associativo: causa ed effetto sarebbero allora legati tra loro attraverso l’esposizione alla loro contiguità spaziale-temporale. Questa è l’idea che viene attribuita tradizionalmente al filosofo scozzese David Hume (1711-1776). Noi non possiamo vedere (o dimostrare logicamente) la causalità, diceva Hume, semplicemente osserviamo ripetutamente e regolarmente che un certo evento segue un altro evento. Un punto di vista alternativo è invece quello secondo cui la nozione di causa sarebbe data in partenza, come una sorta di primitivo della mente. Attraverso di essa noi diamo senso alle nostre esperienze e interpretiamo anche eventi nuovi. Lo psicologo belga Albert Michette (1881-1965) per primo ha dimostrato come talune impressioni di causalità siano puramente percettive. Se guardate una pallina che rotola verso una seconda pallina la quale, dopo il contatto, inizia subito a muoversi, percepite il movimento della seconda pallina come causato dalla prima. E’ sufficiente, però, che la seconda pallina dopo il contatto stia ferma per pochi istanti prima di iniziare a muoversi perché questo “effetto lancio” svanisca: adesso la seconda pallina sembra essere partita motu proprio. Le condizioni cinematiche della presentazione visiva degli eventi sono tutto quel che serve per produrre o non produrre una sensazione di causalità e il ripetersi delle esperienze sembra davvero contare poco o nulla. I bambini di soli sei mesi d’età mostrano di essere sensibili a questi effetti, così come animali quali gli scimpanzè. Riconsideriamo però un attimo il classico esperimento di Michotte. La prima pallina si muove, urta la seconda pallina immobile e si ferma a sua volta. La seconda pallina inizia a muoversi. Noi percepiamo il movimento della seconda pallina come causato dalla prima. Tutto bene. Ma… che cosa ha causato il movimento della prima pallina? Forse è stata urtata a sua volta da un’altra pallina? E che cosa allora ha causato il movimento di quest’altra pallina? Normalmente noi interpretiamo tutto ciò nei termini di un agente causale iniziale: la prima pallina è stata lanciata da qualcuno oppure la pallina non era in realtà una semplice pallina ma un vero agente, un’entità, cioè, capace di auto-propulsione, capace di iniziare un movimento in modo autonomo. Notate come questa nozione di “agente causale” sia qui puramente inferita. Si tratta infatti di un agente invisibile. Recentemente la psicologa di Harvard Susan Carey ha fornito con i suoi collaboratori alcune brillanti dimostrazioni sperimentali di come tali inferenze su cause nascoste vengano condotte spontaneamente dai neonati già a 10 mesi di vita. Ai bambini viene mostrato un breve filmato nel corso del quale si vede un sacchetto che vola sopra un muro, atterrando dall’altra parte. Sebbene il momento del lancio vero e proprio sia nascosto, l’impressione che ne riceve un adulto è che qualcuno abbia lanciato il sacchetto al di là del muro. I bambini vedono la sequenza ripetutamente, fino a che il loro interesse scema. Dopo questa fase di abituazione viene mostrato loro una mano, ovvero un potenziale agente causale, collocato dalla parte giusta (sul lato da dove il sacchetto è stato lanciato) oppure dalla parte sbagliata (là dove il sacchetto è atterrato). I bambini guardano molto più a lungo, incuriositi, la mano che sta sul lato sbagliato. Forse è perché sono interessati alla presenza su quel lato di due oggetti? No, perché se, anziché una mano, si usa un trenino, che non può fungere da plausibile agente causale del lancio del sacchetto, non si nota nessuna differenza nei tempi di fissazione dello sguardo, che il trenino stia da un lato o dall’altro. Inoltre, se anziché un sacchetto si impiega un oggetto animato, ad esempio un bambolotto umanoide che saltella autonomamente, l’evento (invisibile alla partenza) del bambolotto che atterra al di là del muro non produce successivamente alcuna differenza nei tempi di osservazione della mano collocata sul lato giusto o sul lato sbagliato. La mano, evidentemente, non può essere stata la causa del movimento del bambolotto, perché questi è un agente autonomo. Insomma, sembra proprio che fin dall’inizio i membri della nostra specie siano biologicamente preparati a concepire differenti tipi di entità nel mondo, oggetti inerti e oggetti animati, e a utilizzare una tale fondamentale distinzione ontologica per trarne inferenze causali. Nel suo libro “Il bambino di Cartesio” (tr it. Il Saggiatore, Milano 2004), lo psicologo di Yale Paul Bloom ha sostenuto persuasivamente che le radici delle credenze nel sovrannaturale siano proprio da ricercare nella distinzione che viene fatta nella nostra mente tra le entità di natura fisica, non animate, e quelle di natura psicologica, animate. Queste differenti specializzazioni adattative della mente, quella per trattare il mondo degli oggetti fisici (fisica intuitiva) e quella per trattare il mondo degli oggetti animati e sociali (psicologia intuitiva), pare si sviluppino con tempi leggermente diversi (pìù tardivamente quella per gli oggetti sociali); inoltre, mentre la prima sarebbe largamente condivisa con le altre specie, la seconda sarebbe particolarmente sviluppata nella specie umana e, almeno per certi tratti, quelli relativi alla cosiddetta “teoria della mente”, forse addirittura unica della nostra specie. Bloom argomenta che queste differenti specializzazioni portano con sé due conseguenze cognitivamente molto rilevanti. Primo, la possibilità di trattare gli oggetti fisici come entità separate dagli oggetti mentali, con la conseguenza di poter concepire corpi privi di menti e menti prive di corpo. Questo dualismo intuitivo costituirebbe il fondamento cognitivo della nostra credenza negli dei, negli spiriti e nella vita dopo la morte. Secondo, la possibilità di “un’ipertrofia del sistema che tratta gli oggetti animati” (l’espressione è dell’antropologo Pascal Boyer ) e, in special modo, quei particolari oggetti che sono i membri della specie umana, con la conseguente inclinazione ad inferire e attribuire desideri e obiettivi laddove questi non esistono. Tale ipertrofia costituirebbe il fondamento cognitivo della nostra propensione al creazionismo. Si capisce qui perché l’argomento retorico del Reverendo William Paley, la deduzione dell’esistenza di Dio a partire dall’evidenza di un progetto e di un obiettivo insito nel mondo naturale, appaia così cognitivamente persuasivo e il ragionamento darwiniano così difficile da digerire. Se la persuasività del creazionismo è legata al fatto che esso fa risuonare le corde dei nostri adattamenti biologici per la psicologia intuitiva, allora dovremmo anche aspettarci che l’inclinazione a vedere un progetto intenzionale nel mondo naturale (e in quello artificiale) sia presente nel bambino ancor di più che nell’adulto. Chi sa di scienza comprende che vi sono oggetti per i quali non ha senso chiedersi quale sia il loro scopo, la loro funzione. Non ha funzione una nuvola come un cumulonémbo. Un meteorologo direbbe che un cumulonémbo è quello che è, con una certa forma e determinate proprietà fisiche, quale risultato di certe condizioni al contorno. Ma se parliamo degli artigli di un predatore è sensato, anzi, doveroso, per un biologo, osservare che essi servono per (tra le altre cose) catturare le prede. Le spiegazioni funzionali in biologia sono imprescindibili. Il biologo francese Jacques Monod (1910-1976) diceva che i viventi sono sistemi “teleonomici”, cioè sistemi la cui struttura è indirizzata a uno scopo, a una funzione. Ciò non perché la funzione della struttura sia il risultato del progetto intenzionale di un artefice, ma come risultato dell’agire della selezione naturale. Se questo è difficile da afferrare per gli adulti, anche quando hanno avuto una qualche istruzione formale, lo è ancor di più per i bambini, i quali insistono a sostenere che è lecito interrogarsi sulle funzioni di nuvole, scale e pietre. A quattro anni, afferma la psicologa Deborah Kelemen, i bambini ritengono che tutto ciò che esiste sia stato realizzato per uno scopo. Essi mostrano, per usare la sua espressione, una “teleologia promiscua” e appaiono essere dei “teisti intuitivi” . Ad esempio, i bambini giudicano che le proprietà biologiche siano ereditabili sulla base delle loro conseguenze funzionali, piuttosto che sulla base della solo loro origine. Secondo i bambini di età prescolare se papà e mamma cane hanno un cuore rosa che li aiuta a stare meglio, il loro cucciolo erediterà questa caratteristica, ma solo se essa ha un rilievo funzionale in ambito biologico (per esempio, se il cuore rosa aiuta mamma e papà a stare meglio). Curiosamente, se l’anormalità ha un esito funzionale di tipo sociale o psicologico, secondo i bambini essa non verrà ereditata. I bambini, inoltre, spiegano le proprietà dei corpi in riferimento alle loro funzioni, piuttosto che in riferimento a cause fisico-meccaniche. Ciò sembrerebbe suggerire che tale atteggiamento teleologico sia parte di un adattamento innato per trattare i fenomeni del mondo naturale-biologico. Bisogna notare tuttavia che il teismo, la credenza in una divinità personale, è qualcosa di diverso dal semplice pensare in termini teleologici. I bambini potrebbero pensare in termini teleologici senza essere dei teisti intuitivi. Quello che è emerso dalle ricerche è che i bambini trattano non solo il mondo biologico, ma anche quello non biologico in termini teleologici. A differenza degli adulti, i bambini di 4-5 anni trovano sensate le domande in termini di scopi e funzioni relativamente non solo alle parti del corpo (a cosa serve la mano?) o agli artefatti (a cosa serve il martello?), ma agli organismi tutt’interi (a cosa serve un leone? serve per andare allo zoo) o alle cose naturali non-biologiche (a cosa servono le nuvole? servono per piovere). E, ancora, se richiesti di specificare se la pioggia è quello che “la nuvola fa” o se è invece quello che “la nuvola è fatta per fare”, i bambini di quest’età adottano senza dubbi il punto di vista per cui le entità naturali sono “fatte per qualcosa” e che questa è la ragione per cui esse sono qui. In altre parole, i bambini concepiscono i fenomeni naturali come qualcosa di progettato intenzionalmente non dalle persone, ma da entità che non sono umane. Non si vuole argomentare che il pensiero magico-religioso e sovrannaturalistico sia il modo di pensare dei bambini, nel senso cioè di sminuirne la portata considerandolo un pensiero immaturo rispetto al pensiero logico e razionale dell’adulto. Al contrario, le credenze sovrannaturalistiche affondano le loro radici in alcuni meccanismi, quelli della psicologia intuitiva, che sono parte integrante dei nostri normali processi cognitivi; che sono anzi così importanti da definire la natura stessa della nostra umanità (giacché il modulo per l’attribuzione di stati mentali agli altri individui, raggiunge la sua massima sofisticatezza nella nostra specie) e che nel caso in cui siano assenti o deficitari a causa di una patologia, come nell’autismo, rendono problematica la stessa sopravvivenza. Le credenze sovrannaturalistiche perciò non debbono essere considerate sinonimo di immaturità mentale, bensì il sotto-prodotto naturale di una mente che si è evoluta per pensare in termini di obiettivi e intenzioni. In effetti alcune ricerche recenti suggeriscono come le concezioni ingenue, spontanee del mondo, veicolate dalla nostra fisica e psicologia intuitiva, siano qualcosa che permane nella mente e che non se ne va con l’età adulta. Naturalmente nell’età adulta nuovi sistemi di credenze causali, veicolati dall’istruzione e in generale dalle conoscenze che si acquisiscono, possono, per così dire, mettere la sordina alla musica suonata dai moduli predisposti dalla nostra biologia, ma non riescono a tacitarla. Infatti le concezioni intuitive possono riemergere quando questi sistemi di credenze vengono per qualche ragione inibiti o danneggiati. Un esempio è fornito da uno studio recente condotto dalla stessa Kelemen con i suoi collaboratori su soggetti affetti dalla malattia di Alzheimer . Questa forma di demenza produce un danno progressivamente sempre più grave al sistema di credenze causali sviluppato nell’arco di una vita e i risultati della Kelemen mostrano come, a differenza delle persone anziane sane, i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer sistematicamente preferiscano spiegazioni teleologiche a spiegazioni meccanicistiche o comunque in termini di cause prossime. Ad esempio, spiegano l’esistenza della pioggia facendo riferimento alla sua possibile funzione, per cui essa fornisce acqua alle piante e agli animali, piuttosto che alla causa meccanicistica, per cui l’acqua condensa nelle nuvole portando alla formazione delle gocce di pioggia. Questo suggerisce l’esistenza di una generale preferenza nella nostra specie a comprendere e spiegare il mondo in termini di scopi e di funzioni. Questa tendenza, che è del tutto simile alla teleologia promiscua mostrata dai bambini, sembra quindi essere qualcosa che persiste per tutto l’arco della vita giacché può riemergere anche nella vita adulta quando le credenze causali acquisite sono per qualche ragione compromesse. Tuttavia c’è un’interessante differenza tra i bambini e i pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer. I bambini, come abbiamo visto, non mostrano soltanto una teleologia promiscua, sono anche teisti promiscui, cioè dalla loro tendenza ad inferire un progetto nelle cose ricavano l’inferenza di un progettista (non umano) che le ha create. Lo stesso però non sembra accadere con i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, i quali non risultano essere maggiormente inclini delle persone anziane sane a invocare un progettista (umano o divino). Pare che la loro preferenza per le spiegazioni teleologiche sia basata sulla mera presenza di una funzione plausibile nell’oggetto che deve essere spiegato. Questo risultato suggerisce tra l’altro che la teleologia promiscua dei bambini non sia una conseguenza del loro teismo promiscuo. Un interessante problema aperto in questa storia riguarda quanto la nozione di Dio risulti, almeno inizialmente, da un’estrapolazione delle proprietà degli agenti intenzionali umani o se invece derivi autonomamente da una nozione di agente animato più generale e non specificamente umano. In effetti, come abbiamo già osservato, le persone tendono naturalmente ad attribuire desideri, obiettivi e intenzioni oltre che agli esseri umani agli animali, nonché a fantasmi, demoni, mostri e spiriti vari. Tuttavia, l’idea tradizionale, sostenuta tra gli altri dallo psicologo svizzero Jean Piaget (1896-1989), è sempre stata che nel corso dello sviluppo il bambino acquisisce prima la nozione di agente intenzionale umano e poi la usa come modello per comprendere altri agenti animati non umani. Vi sono indicazioni del fatto che le cose non stanno proprio così. Lo sviluppo completo del modulo della psicologia intuitiva passa attraverso varie fasi. Inizialmente il bambino sembra possedere solo la distinzione tra oggetti fisici e oggetti animati, basata sul movimento auto-prodotto e la causalità a distanza (senza contatto fisico). Poi, progressivamente, gli agenti intenzionali vengono dotati di caratteristiche mentali più sofisticate, come i desideri e le credenze. Infine, verso i quattro anni, gli agenti vengono riconosciuti come capaci di perseguire obiettivi sulla base dei loro desideri e delle loro credenze. La piena ascrizione di una credenza ad un’altra entità è tuttavia possibile solo quando chi effettua l’attribuzione è in grado di capire che l’altra entità può anche possedere una falsa credenza . Si ritiene che ciò avvenga nel bambino appunto attorno ai quattro anni, sebbene alcuni esperimenti recenti abbiano fornito argomenti all’idea di una più precoce, ancorché implicita, capacità . Un semplice test per dimostrare questa comprensione della nozione di falsa credenza è il seguente. Poniamo di mostrare a un bambino una scatola di biscotti dall’aspetto familiare, magari con una raffigurazione esterna del suo contenuto usuale, di aprirla e di far vedere al bambino che i biscotti sono stati rimossi e che al loro posto adesso ci sono delle pietre. La scatola viene richiusa e ci si accerta che il bambino sappia che cosa contiene. Cosa c’è qua dentro? Pietre. Bravo. Adesso entra sulla scena una bambolina, la quale non ha assistito all’apertura della scatola. Cosa penserà che ci sia nella scatola la bambolina? Prima dei quattro anni, i bambini rispondono scorrettamente: penserà che ci siano pietre. A partire dai quattro anni circa rispondono correttamente: penserà che ci siano i biscotti. La bambolina ha una falsa credenza. E se la scatolina la mostriamo alla mamma (la quale, essa pure, non ha assistito all’apertura della scatola)? Anche la mamma penserà che la scatola contenga biscotti! E se la scatolina la vedesse Dio, cosa direbbe? Penserebbe che la scatola contiene biscotti o pietre? Un tale esperimento è stato condotto per davvero, sia con bambini americani che con bambini Maya dello Yucatan . I risultati sono stati netti: sebbene l’età a cui compare la capacità di afferrare la nozione di falsa credenza sia, per ragioni al momento poco chiare, diversa nei bambini americani (4 anni) e dello Yucatan (7 anni), sin dall’inizio i bambini attribuiscono la falsa credenza alla bambola o alla mamma, ma non a Dio. Questo risultato suggerisce che i bambini trattano Dio e gli esseri umani in maniera diversa quanto all’attribuzione di credenze. Se Dio sia considerato come una diversa specie di entità intenzionale o come un agente simil-umano che possiede però alcune proprietà singolari (come l’infallibilità) è difficile dire. Certamente i bambini non trattano Dio come meramente umano. L’idea di Piaget che la concezione di Dio derivi analogicamente nel bambino dalla concezione dell’essere umano risulta indebolita da questo tipo di risultati; se tale idea fosse corretta, infatti, ci saremmo aspettati un esito diverso, cioè una fase iniziale in cui sia Dio che la mamma (o la bambola) possono avere false credenze e una, di poco successiva, nella quale Dio, in quanto infallibile, è considerato diverso dalla mamma e quindi esente da false credenze. Questo risultato non significa che i bambini nascano con un’idea innata di Dio. Sia la concezione di persona umana che quella di Dio o di altri agenti sembra nascere da una primigenia, e questa sì probabilmente innata, concezione di agente intenzionale, il quale può essere dotato di differenti proprietà. (L’attribuzione di intenzione in effetti non coincide completamente con la nozione di entità animata, posso riconoscere un’entità come animata senza riconoscere le sue specifiche intenzioni) . L’ipotesi sinteticamente riportata fin qua, legata al lavoro di psicologi come Paul Bloom e Susan Keleman e di antropologi come Dan Sperber, Pascal Boyer e Scott Atran, è che, sebbene certamente rappresentino un fenomeno biologico naturale, la religione e le concezioni sovrannaturalistiche non sarebbero il risultato di adattamenti specifici, bensì il sottoprodotto di sistemi cognitivi che si sono evoluti come adattamenti specifici per altri scopi e che includerebbero sia le predisposizioni biologiche ad una sorta di naturale dualismo mente-corpo, sia l’ipersensibilità ai segnali di intenzionalità e di disegno. Una possibilità alternativa è che la tendenza alle credenze nel sovrannaturale abbia una funzione adattativa specifica, che non sia cioè solo un sottoprodotto degli adattamenti associati alla nostra psicologia intuitiva. In particolare, le credenze religiose potrebbero aver avuto un ruolo nel promuovere e mantenere i comportamenti altruistici. Considerate per esempio le credenze così diffuse nelle società dei cacciatori-raccoglitori che gli spiriti degli antenati spiino continuamente le nostre azioni. L’evoluzione dell’altruismo reciproco, com’è noto, ha portato con sé il rischio associato alla presenza dei free-rider, imbroglioni che violano o contraccambiano con atti di minore valore i comportamenti altruistici di cui sono stati beneficiari. Il sistema di regole morali e di prescrizioni che caratterizza le società umane (incluso i sentimenti psicologici della vergogna e del rimorso) trovano probabilmente qui le loro radici. Ma difficilmente sono sufficienti, soprattutto quando la probabilità di essere scoperti è minima o la differenza tra atto ricevuto e atto contraccambiato è piccola. In questi casi, però, se lo spirito dell’antenato (o il buon dio, come abbiamo insegnato ai nostri figli) ti tiene sempre d’occhio, i comportamenti altruistici ne verrebbero favoriti con un vantaggio complessivo per la fitness individuale. Just so stories? Può darsi, ma gravide di interessanti conseguenze sul piano dell’interpretazione di alcuni comportamenti umani. Per esempio, con un rovesciamento logico diffuso in moltissime culture si passa rapidamente dall’idea della eventuale punizione da parte degli dei onnipotenti quando non ci si comporta bene all’idea che se una qualche disgrazia è occorsa allora ci si è macchiati di una qualche colpa ignota… Si tratta dell’effetto, ben noto agli psicologi sociali, della credenza “in un mondo giusto” (just-world theory). Se una persona è vittima di una disgrazia, alla fine la colpa è sua (credere il contrario vorrebbe dire credere che il mondo non è governato dalla giustizia, in particolare quella divina). Vi sono evidenze empiriche che suggeriscono che le persone che più credono nel mondo giusto, e che più tendono a biasimare le vittime, sono quelle con le credenze religiose più forti (cfr. http://www.scu.edu/ethics/publications/iie/v3n2/justworld.html). Lo psicologo Jesse Bering ha raccontato a questo proposito come il sindaco di New Orleans dopo lo sconvolgimento prodotto dall’uragano Katrina commentasse che “sicuramente Dio è infuriato con l’America”. In realtà non è necessario immaginare che la credenza nel sovrannaturale sia il risultato di una pressione selettiva diretta perché abbia dei vantaggi. Come abbiamo visto, molti studiosi ritengono che tale credenza sia una conseguenza collaterale, un residuo, privo di funzioni reali, della nostra capacità di leggere la psicologia degli altri individui. Una versione solo leggermente diversa della stessa ipotesi potrebbe essere che la fede nel sovrannaturale, evolutasi inizialmente come mera conseguenza collaterale a partire dal sistema della cognizione psicologica e sociale, abbia mostrato in seguito specifici vantaggi evolutivi e sia stata così cooptata nel suo ruolo attuale. La differenza tra le due ipotesi può sembrare minima, ma risulta importante per l’interpretazione di certi fenomeni. Consideriamo ad esempio la credenza in una vita dopo la morte. Per gli antropologi cognitivi Dan Sperber, Scott Atran e Pascal Boyer la diffusione di questo tipo di credenza è un problema di epidemiologia cognitiva: entità che posseggono in parte, ma non in toto, gli attributi biologici e psicologici degli agenti intenzionali, sono in qualche modo memorabili. Secondo altri studiosi, tuttavia, come Jesse Bering, la tendenza a credere nella vita dopo la morte sarebbe una sorta di stato di base, che fa parte della nostra psicologia intuitiva; controintuitivo sarebbe invece negare una tale credenza. In un esperimento Bering ha provato a interrogare dei bimbi tra i quattro e i sei anni di età dopo che avevano udito la storia di un topo che moriva divorato da un alligatore . E’ risultato che i bambini valutavano correttamente gli esiti corporali-biologici dell’evento luttuoso (il topo morto non va più in bagno, i suoi occhi non funzionano più e neppure il suo cervello), ma persistevano nel mantenere inalterate le funzioni mentali dell’animale (il topo sente ancora fame, può essere triste perché è morto ed è contento se lo seppelliamo con un po’ del suo formaggio preferito). Quello che è notevole è la dissociazione mostrata dai bambini tra i processi biologici e i loro corrispettivi psicologici. I bambini riconoscevano come il topino morto non avesse più bisogno di mangiare e bere, nondimeno si dimostravano convinti che sentisse ancora fame e sete. E’ da notare, inoltre, che più i bambini erano piccoli, più tendevano ad attribuire al topino la capacità di possedere stati mentali anche da morto. Il che è l’opposto di quello che uno si aspetterebbe se queste credenze fossero il risultato di istruzioni culturali esplicite. Ancora una volta, quel che si vuole sostenere qui non è che gli adulti che credono nella sopravvivenza dell’anima o di qualche suo equivalente dopo la morte siano come dei bimbi, con una modalità di pensiero imperfetto e non totalmente sviluppato (come quella che veniva attribuita ai cosiddetti popoli primitivi, secondo una tradizionale linea di pensiero dell’antropologia culturale). No, niente di tutto questo. Casomai possiamo sostenere che questi adulti pensano benissimo; per meglio dire, pensano nel modo in cui sono stati costruiti per farlo, dalla selezione naturale.

Notizie sull’autore Giorgio Vallortigara è professore di Neuroscienze alla Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento e Direttore del Laboratorio di Cognizione Animale e Neuroscienze del Centro Mente/Cervello della stessa università. Oltre che di numerose pubblicazioni specialistiche sulle riviste scientifiche internazionali, è autore di Altre Menti (Il Mulino, 2000) e Cervello di gallina. Visite (guidate) tra etologia e neuroscienze (Bollati-Boringhieri, 2005). |